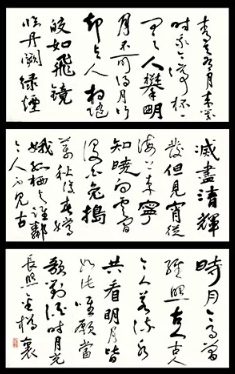

作为道教徒的李白,其生活方式和人生理想不可避免地受到道家“中”“和”观念的影响。追求阴阳的调适和平衡,在李太白的诗歌中常常不经意流露出来。

如果说“酒”给人奔放、飘逸、阳刚的感觉,是“阳”的代表,那么恬静、缥缈的“月”无疑最适合代表“阴”了。这首七言古诗《把酒问月》,李白通过“问”,将“酒”“月”这两种意象糅合在一起,其创作手法是极其高明的。

问月,从屈原就开始了。《天问》说:“日月安属?列星安陈?……夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”本诗第一句问明月何时才有,其实跟屈原的这种追问一脉相承:问天和问月,都是一种对源头的追问,也只能从哲学意义上去回答。因此,这第一句就高屋建瓴,气势非凡,很能引发读者的深层思考。

接着,李白用四句诗描绘了明月的景象,这是为下面的继续追问做准备。宵来晓没,白兔嫦娥,确实值得一问,不过这番“问月”并没超过屈原。“今人不见古时月,今月曾经照古人”,当李太白写出这极富哲理性的句子,将时间和空间打成一片的时候,其实背后更隐藏着深层次的“问”:渺小的人类在辽阔的宇宙面前微不足道,那么人生的价值和意义究竟为何?

最后,李白给了我们他认为的答案,那就是:及时行乐。既然身如沙粒、浮生一瞬,不如把酒对月,长醉金樽,想必不少人于此心有戚戚。