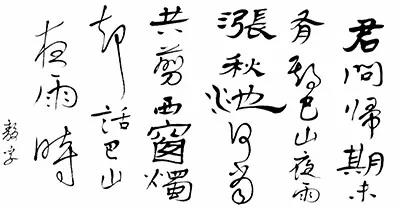

这首诗是李商隐小诗中的名作,全片明白如话,与无题体迥别。一般认为,这首诗作于大中五年(851)七月李商隐赴东川节度使柳仲郢梓州幕府时。

题目中夜雨这个意象,反复出现在短短二十八字中,给全篇罩上一层凄迷的氛围。

首句,君问归期未有期,你曾经问我什么时候能回来,我不知道,这是回忆离别前的一场对话。次句巴山夜雨涨秋池,是诗人当下见到的景象。巴山,地点,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”,本就是容易触发羁旅情绪的场所。夜、秋,都是容易触发悲伤的时间,况逢下雨,更难为怀。“涨秋池”,想象连夜的大雨,明日将池水暴涨。

后两句,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,想象将来的某一天能够回到你身边(虽然什么时候我也不知道)时,我会向你倾诉曾经有这么个下雨的秋夜,我在巴山边是多么的想念你。“西窗烛”这个意象带来一丝暖色,怅惘中犹有一丝希望。全篇廿八个字,却描述了过去、现在、将来三个场景,纳须弥于芥子,诗人笔力真不可及。

李商隐这首诗所寄的到底是谁,历来颇有争议。有说是他的妻子,也有说他的朋友。李商隐的妻子王氏,在他离开不久后边郁郁病故,而远在东川的李商隐直到几个月以后才得知妻子的死讯。羁旅煎迫中的诗人,仍在痴痴想象将来重逢的温暖情景,不知道这一切已不可能。我更倾向这种说法,因为这背后蕴含着一种巨大的悲剧力量,虽然与诗本身关系不大。