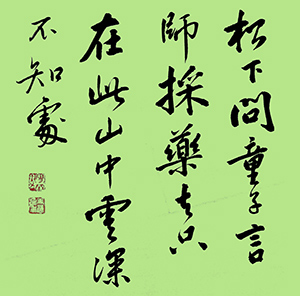

“松下”是故事发生的地点。古者,“岁寒三友”为高洁之象征,隐者多喜之。而松,乃“岁寒三友”之首。傍松结茅,以松为友,隐者高逸贞洁可知。

“松下问童子”,语意平淡,虽是诗中唯一之问,却只交代问之地点与对象,而丝毫不及问之内容,是要通过童子之答来显现罢了。

诗之最妙处,即在于隐其问而著其答。李锳《诗法易简录》说得精彩:“一句问,三句答,写出隐者高致。”

诗人何以如此布局呢?试推绎之。诗人赞美隐者,着力凸显隐者的高逸形象,故诗中极力隐去自己,抑己而扬人。

在童子之答中,诗人(以及读者)不自觉地沉入想象之中,隐者之仙风道骨、高逸脱俗之态便恍在眼前矣。“采药”,正是神仙之事,或济世而救人,或服药以延年,隐者之高风雅怀可见。

“只在此山中”,青山不动,青山不老,与青山同在,不正是一切隐者的追求?“云深不知处”,白云飘忽不定,自由潇洒,这不正是自己仰慕而不可得的境界么?山静而云动,山刚而云柔,云山之间,便自有动静合宜、刚柔相济之美。

以人之常理,苦寻而不遇,则心或焦灼,或失落,多少会有波澜。然而诗人却不着一情感语,只是淡淡而入,淡淡而出,似乎古井无波。然细绎之,则诗人微澜仍可一见。

“松下问童子”,问中深含仰慕与希冀;“言师采药去”,希冀顿转为失望矣;“只在此山中”,又起希望之光;“云深不知处”,飘渺无端,真是神龙见首不见尾,惟余怅惘失落矣。问答之间,澜起波伏,曲尽人情。