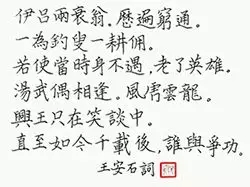

词的前段是赋笔,直叙两位历史人物的际遇:一个是渭河边上的钓鱼老汉,一个是被当做彩礼陪嫁的农民,两个人都是标准的“草根一族”,又都是身怀治国平天下才能的不世“英雄”。整段描述没用任何修辞,仅用了一个假设句:如果不是被发现并重用,他俩也就老死山野了。

我们常说,历史是不能假设的,但在诗词中如果采用假设的方式,却往往会形成一种令人慨叹、唏嘘或者击节的效果,这首词是一个典型的例子。王昌龄的“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”、姜夔的“若使逋仙及见之,定自成愁绝”、辛弃疾的“若得长圆如此夜,人情未必看承别”等也都如此,激发出无穷诗味。

本段“穷通”一词很值得玩味。穷则钓,穷则耕,而一旦通,就成了名垂千古的“英雄”,这两者之间的巨大的反差本身,形成一种极强的可读性。

词的后段换了一个角度,不再从客观着手,而从主观切入,写自己内心的一种体悟。第一句中一个“偶”字,是作者对伊尹、吕望能成就事业,成为一代英雄的一种极为冷静的思考:这样的际会,是一种极为偶然的事情,甚至可以说绝大多数的“伊吕”终生都只是渔樵而已。在这里,我们可以读出王安石对自己所得到的机会的珍惜,也可以读出他对自己要“兴王”理想的坚定追求。因此,“兴王”二字可以说是后段乃至全篇的关纽所在。

最后两句的提问,即呼应了前段,使整个篇章合拢出一个浑然一体的效果,又是作者自己内心深处一个远大理想的表达。从字面上来说,这两句写的就是“伊吕”二人的事,但从作者的人生经历和作品主题表达来看,又很明显可以看出作者本人立志也要做成一个千载后无人争功的“英雄”。这种笔法很值得学习。

这是一首政治家写的颂诗、赞歌。我们今天很多人写这一类颂诗都写不好,不是直统统没有诗味,就是给人一种言不由衷的读感,问题还是在于诗词写作的能力不足。王安石的这一首作品,堪称楷模佳作。